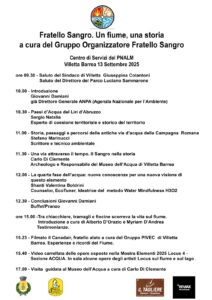

Non poteva essere più bella e arricchente la conclusione della Mostra di pittura collettiva “Locus 4”,a Villetta Barrea, dedicata quest’anno ai quattro elementi naturali (Aria, Acqua, Terra e Fuoco). Quello del 13 settembre è stato infatti l’ultimo evento collegato alla mostra: una conferenza dal titolo fortemente evocativo e coinvolgente: “Fratello Sangro: un fiume, una storia”.

Una storia del territorio, una storia di persone, una storia di luoghi, di boschi, di montagne e di vallate, dove la vita non sarebbe stata possibile senza quel vero e proprio “apparato circolatorio” che il fiume rappresenta. Perché il fiume non è soltanto un corso d’acqua: è un organismo vivo, ricco di biodiversità, “non un unico sistema ma un treno di ecosistemi aperti, da monte a valle”, che merita attenzione, studio e tutela costante. Lo ha ricordato nella sua bella relazione il prof. Giovanni Damiani (direttore tecnico di Arta Abruzzo, ambientalista e già Direttore Generale dell’ANPA). Di un fiume ne vanno monitorate le dimensioni, la portata idrica, il mutare del regime idrologico, la qualità dell’acqua attraverso analisi e misurazioni costanti, per verificarne la capacità di svolgere anche la funzione di depuratore naturale tipica di un fiume. Queste misurazioni purtroppo non si fanno più, mentre i fiumi, oggi più che mai, hanno bisogno di “buona politica e di competenze adeguate”. Ma il Sangro non è soltanto un’importante “arteria” della Valle che ne prende il nome. Con i suoi 122 km, è il secondo fiume d’Abruzzo dopo l’Aterno-Pescara. Nasce tra i monti del Parco Nazionale più antico d’Italia per scendere, tra boschi, paesi, forre, mulini e sbarramenti, fino a Fossacesia, sul mare Adriatico. Si “nutre” delle acque limpide dei suoi affluenti, il Fondillo e lo Scerto, che scendono dai monti della Camosciara. Lambisce per un tratto il Molise ma resta un fiume regionale, a differenza del Liri, che nasce tra i monti della Valle Roveto (Abruzzo) per poi sfociare nel Tirreno (Lazio). Una stimolante testimonianza della vitalità di questo terzo fiume abruzzese-laziale l’abbiamo ascoltata nella relazione dello storico del territorio, Sergio Natalia, che dell’alto Liri ha evocato la lunga storia: dagli antichi Romani con le loro mire sul fiume e sul vicino Lago del Fucino, ai monaci della fine del primo millennio che ne avevano compreso l’utilità economica per alimentare i mulini ad acqua, fino ai moderni industriali delle cartiere e ai produttori di energia con le centrali idroelettriche. Il suo libro Paesi d’acqua racconta anche di riti e miti, di rapporti tra acqua e potere, tra acqua e sacro, tra acqua e vita quotidiana della gente di montagna.

economica per alimentare i mulini ad acqua, fino ai moderni industriali delle cartiere e ai produttori di energia con le centrali idroelettriche. Il suo libro Paesi d’acqua racconta anche di riti e miti, di rapporti tra acqua e potere, tra acqua e sacro, tra acqua e vita quotidiana della gente di montagna.

A conferma del rapporto profondo che lega la Valle del Sangro alla vicina Capitale per cultura, storia e migrazioni, non poteva mancare un breve ma interessante viaggio sui fiumi laziali, fratelli minori del “Biondo Tevere” della leggenda: spesso maltrattati, ma importanti e meritevoli di attenzione, se non di interventi di recupero. Lo scrittore Stefano Marinucci, Tecnico ambientale della Regione Lazio, ha raccontato all’attenta platea le storie dei Fiumi di Roma: dall’Almone, che scorre come può tra la Fonte Egeria (“l’Acqua Santa” dei Romani) e il Parco della Caffarella, al Melfa, citato nelle fonti antiche ma di cui ben poco rimane oggi, fino al Fosso dell’Incastro, che scende dal Lago di Nemi alla marina di Ardea, nella costa di Enea che evoca il mito della fondazione dell’Urbe. Con un appassionato racconto, ricco di riferimenti storico-culturali, l’archeologo Carlo Di Clemente ci ha poi riportato “a casa”, ripercorrendo il corso del Sangro da Pescasseroli – paese che diede i natali al filosofo Benedetto Croce e all’ingegnere Erminio Sipari, ideatore e progettista della prima centralina idroelettrica del territorio, inaugurata nel 1908, poi fondatore del Parco Nazionale d’Abruzzo nel 1922 e deputato del Regno d’Italia per tre legislature – fino alla forra di Barrea, dove, nel 1950, venne realizzato il primo sbarramento a fini industriali del corso del fiume. Un approfondimento scientifico diverso sul tema dell’acqua è stato proposto da Valentina Boldrini, nella sua relazione sul “comportamento sociale dell’acqua”: uno stimolante excursus sul concetto di “Quarto Stato dell’acqua” elaborato da Gerald Pollack, bioingegnere dell’Università di Washington, nel suo libro The Fourth Phase of Water. Pollack afferma che, oltre ai tre stati classici — solido (ghiaccio), liquido e gassoso (vapore) — esista un quarto stato dell’acqua: il gel, che lui chiama EZ water (Exclusion Zone water, cioè “acqua di zona di esclusione”). Nella lunga e interessante giornata dedicata all’elemento acqua e al Fratello Sangro, non poteva mancare un ricordo più emozionale di ciò che il fiume è stato per Villetta. Per Villetta e per i villettesi, il fiume è stato:

Sostentamento: con orti, campi e “i pantani” coltivati a patate e cereali.

Pesca di sopravvivenza: soprattutto nei difficili anni delle guerre.

Luogo sociale: lavatoi e mulini non erano solo strutture pratiche, ma spazi di comunità e

condivisione.

Energia e progresso: con la centralina idroelettrica del 1910, che portò la luce nelle case dei villettesi.

Trasformazione: con la diga e la nascita del lago di Barrea, oggi icona del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Ma per Villetta, oggi, il fiume non è solo memoria: è paesaggio, turismo, bellezza da vivere e rispettare. La passeggiata che accompagna il Sangro fino al lago è diventata un simbolo di armonia tra uomo e natura. A Villetta, il Sangro è radice e futuro. Chi si ferma ad ascoltarne il canto non sente solo lo scorrere dell’acqua, ma le voci delle generazioni che lungo le sue sponde hanno vissuto, lavorato, amato e sognato.

Alberto D’Orazio (per il Groppo Organizzatore Fratello Sangro).