Mariella Lo Sardo ha una laurea in Lingue e Letterature straniere, un diploma in pianoforte, una carriera da attrice di teatro, cinema e televisione con registi di prima grandezza e, ci permettiamo di aggiungere, anche di esploratrice, non in senso geografico, però. Le sue esplorazioni le fanno scandagliare, invece, le profondità di creature estremamente complesse, contraddittorie, odiose e amorevoli, egoiste e generose, ributtanti e attraenti: gli appartenenti alla specie umana. Molti critici ritengono il racconto come un genere meno riuscito all’interno della tradizione letteraria italiana, mentre gli scrittori anglo-sassoni eccellono nel settore. Forse è così, anche se non dovremmo trascurare i risultati raggiunti da due autori diversissimi tra di loro, come Luigi Pirandello e Italo Calvino, che ci hanno lasciato racconti che sono veri e propri capolavori. Né possiamo dimenticare il ruolo cruciale giocato dalla novella nello sviluppo della letteratura italiana che ha visto nel Decameron di Boccaccio la creazione di quella che è una vera e propria Commedia Umana.

Il racconto, in realtà, si presta benissimo per sondare gli abissi che un romanzo narra nei dettagli, approfondisce, disvela. A causa della sua necessaria brevità, il racconto non è costretto a sviscerare, scrutare, esplicitare ma può accennare, lasciar intuire, far balenare qualcosa che ogni lettore fa proprio a modo suo. La tavolozza espressiva fornita dalla struttura stessa del racconto è uno strumento utilissimo, se usato con perizia, per ottenere risultati narrativi di grande fascino. Anche se questa silloge rappresenta il suo esordio nel campo letterario, Mariella Lo Sardo mostra la capacità di muoversi agilmente tra diversi generi e tipologie narrative. La maggior parte dei racconti è accomunata dalla descrizione dei rapporti all’interno della famiglia, le complicate relazioni tra sorelle e fratelli, i genitori, le cose dette, quelle supposte, quelle che non saranno mai confessate. I personaggi, sia maschili sia femminili, sono scontenti, anelano a superare il loro stato attuale, sognano qualcosa di diverso, hanno alle spalle matrimoni insoddisfacenti che non hanno consentito loro di sviluppare tutte le loro potenzialità. Sono però tenacemente impegnati a combattere per un futuro migliore; la vita non è stata generosa con loro ma non si sono dati per vinti. Nonostante tutto, non si arrendono di fronte all’incedere dell’esistenza e continuano caparbiamente a sperare in una felicità possibile.

Il racconto, in realtà, si presta benissimo per sondare gli abissi che un romanzo narra nei dettagli, approfondisce, disvela. A causa della sua necessaria brevità, il racconto non è costretto a sviscerare, scrutare, esplicitare ma può accennare, lasciar intuire, far balenare qualcosa che ogni lettore fa proprio a modo suo. La tavolozza espressiva fornita dalla struttura stessa del racconto è uno strumento utilissimo, se usato con perizia, per ottenere risultati narrativi di grande fascino. Anche se questa silloge rappresenta il suo esordio nel campo letterario, Mariella Lo Sardo mostra la capacità di muoversi agilmente tra diversi generi e tipologie narrative. La maggior parte dei racconti è accomunata dalla descrizione dei rapporti all’interno della famiglia, le complicate relazioni tra sorelle e fratelli, i genitori, le cose dette, quelle supposte, quelle che non saranno mai confessate. I personaggi, sia maschili sia femminili, sono scontenti, anelano a superare il loro stato attuale, sognano qualcosa di diverso, hanno alle spalle matrimoni insoddisfacenti che non hanno consentito loro di sviluppare tutte le loro potenzialità. Sono però tenacemente impegnati a combattere per un futuro migliore; la vita non è stata generosa con loro ma non si sono dati per vinti. Nonostante tutto, non si arrendono di fronte all’incedere dell’esistenza e continuano caparbiamente a sperare in una felicità possibile.

La lingua dei racconti è essenziale, levigata, fattuale, senza svolazzi che potrebbero distogliere l’attenzione di chi legge dalla materia descritta. In Ogino & Knaus, il racconto che apre la raccolta, viene descritta la contrastata relazione di due sorelle, profondamente diverse e cresciute abbandonate a sé stesse perché i genitori, una mamma bellissima e sensuale e un padre adorante della consorte, erano troppo presi dal loro amore perfetto per curarsi delle figlie, venute al mondo per errore e mai pienamente accettate. C’è il profondo contrasto tra l’amore ideale dei genitori e la solitudine incredula delle sorelle, che si fanno largo nella vita come possono. In un’altra storia, Miko, che aspira a diventare un fotografo importante e aprire un suo studio, viene licenziato perché a un matrimonio ha fotografato la persona sbagliata ed è costretto a sbarcare il lunario lavorando nel bar dello zio. Sarà l’incontro fortuito con una donna di una certa età che gli aprirà una nuova possibilità lavorativa e, forse, anche una stabilità sentimentale. In un altro racconto conosciamo una violinista che viene mandata via da tutte le camere in affitto perché disturba i vicini con i suoi esercizi ma trova finalmente posto in una grande stanza dove può esercitarsi a suo piacimento e sviluppa una strana relazione con Arianna, la ragazza che gestisce la casa. Quando entrambe dovranno andarsene, la violinista, che intende intraprendere la carriera concertistica, bussa alla porta di Arianna per salutarla definitivamente ma scopre che la stanza è vuota e che non potrà mai dirle le parole che aveva preparato.

Il racconto Mucche non indaga i sentimenti e le relazioni tra le persone ma narra una storia in cui il protagonista spiega a un gruppo di amici la ragione per la quale non mangia più la carne. Non ci sono motivazioni etiche o filosofiche ma la causa è qualcosa che era accaduta anni prima e che, ovviamente, non intendiamo rivelare. Due racconti si staccano dagli altri e sono Il Club del Libro e Possibilandia, che chiude e dà il titolo alla raccolta. Nel primo, alcune lettrici appassionate decidono di creare un gruppo che si riunisce nella veranda del giardino di una delle donne per leggere e commentare libri di vario genere. Proseguendo nel racconto, si scopre che esiste un libro che descrive esattamente la nascita di un club dove delle donne si riuniscono in una veranda a leggere e commentare testi letterari e la realtà sfuma poeticamente in qualcosa di diverso che non ci consente di distinguere tra la narrazione romanzesca e quello che accade nella vita reale. Possibilandia inizia come un inquietante racconto di fantascienza che si svela, però, come il sogno di Ricki, un quarantenne aspirante scrittore che convive con una splendida donna che crede di non meritare. Alla fine si capirà invece che Vingh, il protagonista del racconto di fantascienza, non è un sogno ma appartiene a una cultura superiore che riesce a infiltrarsi nelle menti degli umani per studiarne i comportamenti.

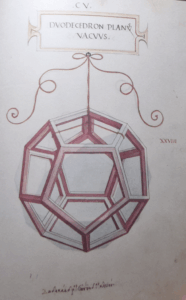

Il disegno di Leonardo che illustra il trattato De Divina Proportione di Luca Pacioli (dalla copia conservata presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano)

Un discorso a parte merita la bella copertina di Clarissa La Viola che riprende uno dei sessanta disegni realizzati da Leonardo da Vinci per il trattato De Divina Proportione di Luca Pacioli, la cui redazione terminò nel 1498. La figura, la numero XXVIII, èdenominata «Duodecedron planus vacuus». Lo splendido disegno leonardesco è però riempito da scale, pavimenti, stanze situate su piani diversi, come avviene nei disegni di Maurits Cornelis Escher, richiamati esplicitamente. I lavori di Escher, in cui convivono l’alto e il basso, il centrale e il laterale, interrogano lo spettatore su quale sia il corretto punto di vista per decifrare l’immagine che abbiamo davanti. Anche i racconti di Mariella Lo Sardo, in un certo qual modo, pongono la stessa domanda senza scegliere posizioni prefissate, schemi etici o convenzioni sociali accettate acriticamente. La realtà è, a volte, ostile e sgradevole, ci sono accenni alla pandemia di Covid 19, a violenze sessuali subite da due donne. Rimane però aperta la possibilità di reagire, di alzare lo sguardo verso orizzonti nuovi, di ipotizzare un futuro diverso e, finalmente, gratificante.

Galliano Maria Speri

Mariella Lo Sardo

Possibilandia

Cultura e dintorni, pp. 198, € 1